深度解析十大设计原则(一)

随着用户数量的增多以及使用习惯的养成和偏好场景的变化,UI设计不仅要满足可用性和功能性的使用要求,同时也需要满足大众的个性化需求和情感需求。正所谓众口难调,UI设计师需要具备一定的设计理论来支撑用户的要求,同时还需要可落地性强的设计策略来应对这一挑战。

全球著名可用性专家 尼尔森博士 提炼出的十项交互设计原则是“启发式”的经验法则,被广泛运用于网页设计、交互设计、UI 设计等各种人机交互领域之中。

我们今天需要解析的就是尼尔森博所提出的十项交互设计原则之一的“状态的可见性原则。”

(1) 根据系统响应时间的长短,通过不同的设计方案反馈用户。

(当系统响应时长大于1秒时,通过动态加载动画分散用户注意力,缓解等待焦虑)

(2) 适当反馈:对用户操作进行适当反馈是用户界面设计的基本准则。让用户了解当前所处的状态、位置、操作是否成功、进度如何,增强用户的操控感,减少不确定性。通过设计方案的功能设定指引用户进行正确的操作,而不是在迷雾中前行。

(告知用户系统的状态,并引导用户解决当前问题)

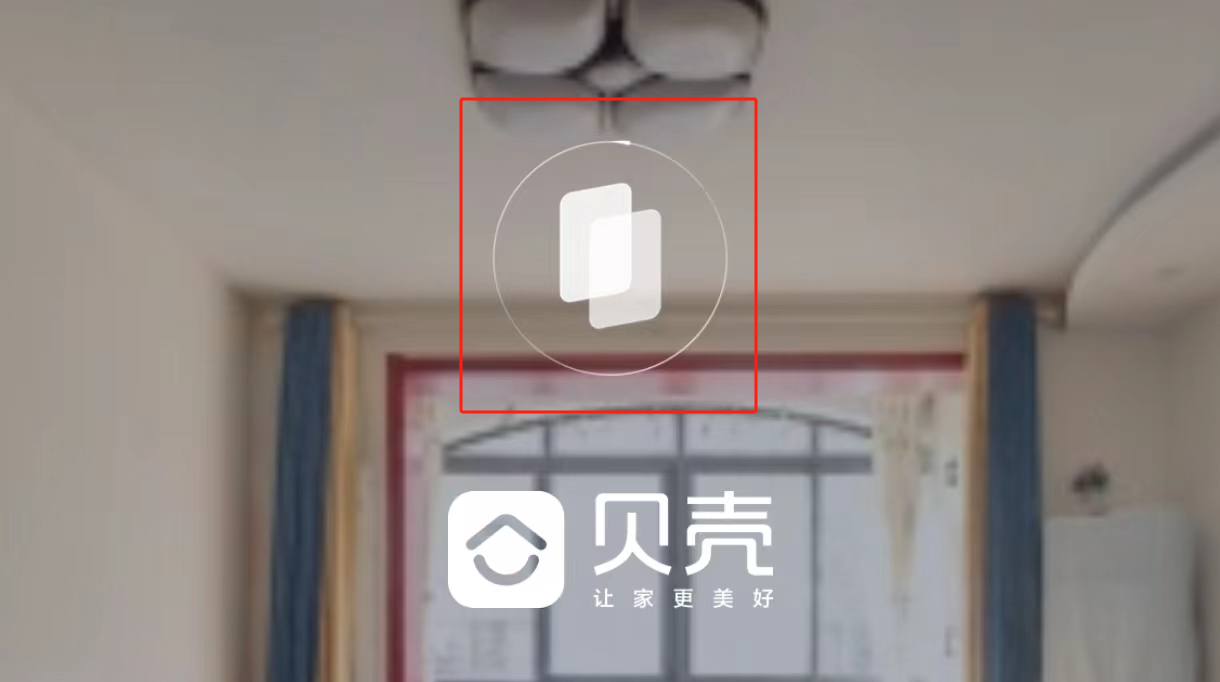

(3) 进度反馈:进度存在的情境通常有页面加载进度、文件下载或上传进度、视频播放进度、社交软件发表动态进度等。

(告知用户系统的当前进度,减少用户因等待加载产生焦虑)

(4) 位置反馈:网络世界和现实世界之间存在很多隐喻。人们在现实世界的物理空间中需要导航系统指引,例如机场登机口的指示标识。网络同样也需要一些视觉元素对用户进行提醒,以免用户迷失造成疑惑。

(通过顶部导航栏告知用户的所处位置)

(5) 反馈方式多样化:反馈的形式可以是视觉反馈、声音反馈、触觉反馈等。也许未来有一天智能硬件设备可以散发特定的味道为用户提供个性化服务。

(按钮的颜色变化反馈用户操作的结果,即开启或者关闭)

总结

系统状态的可见性是良好用户体验的基本原则。

从本质上讲,这种启发式鼓励开放和持续的交流,这对于所有关系(无论是人与人还是人与设备)都是至关重要的一点。一个对于系统当前状态一无所知的用户,无法决定他们的下一步该如何去完成,同样也无法确定他们当前的操作是够正确或者有效,是否犯了错误也无从得知。如果人们无法确定当前的操作是否有效,那么人们将会对当前使用的系统兴趣大大降低,从而导致系统失去这些用户。